晋城市人民医院

JIN CHENG PEOPLE'S HOSPITAL

- 郑州大学第一附属医院晋城教学医院

- 山西医科大学教学医院

- 山西省公立医院改革与高质量发展示范医院

- 长治医学院第五临床学院

- 晋城市红十字人民医院

体检报告上血小板数值低至危急值,身体却毫无异常?复查时指标又神奇地恢复正常?这很可能不是病情在“坐过山车”,而是遇上了一个名叫 “EDTA-PTCP” 的检测陷阱。

令人困惑的病历:

暴跌又飙升的血小板

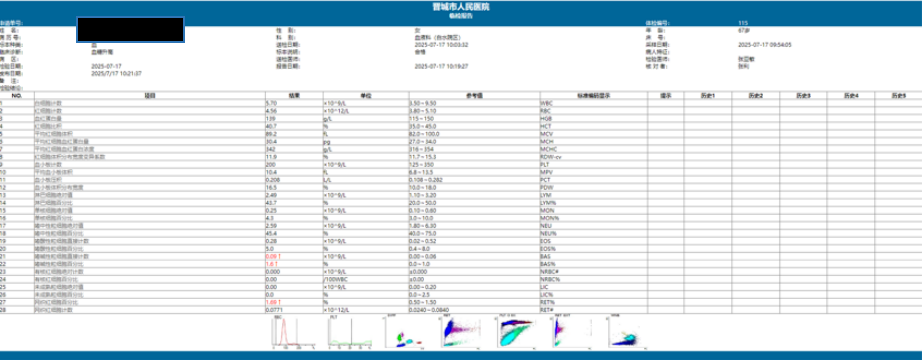

今年7月,67岁的李阿姨(化名)在体检中发现了一个吓人的问题:她的血小板计数只有14×10⁹/L(正常值通常为100-300×10⁹/L),这属于临床上的“危急值”,意味着自发性出血的风险极高。

然而,李阿姨本人却感到十分困惑:“我身体好好的,没有一丁点牙龈出血、皮肤瘀斑的迹象。”带着这份不安,她16天后复查,血小板计数回升到46×10⁹/L,虽然仍偏低,但似乎在好转。

令人意想不到的一幕发生在第二天(7月17日)。再次抽血化验后,她的血小板计数竟然一跃升至完全正常的 200×10⁹/L!

是什么让血小板数量在短短一天内上演如此“惊天大逆转”?是病情瞬间康复,还是另有隐情?

真相大白:

显微镜下的“元凶”

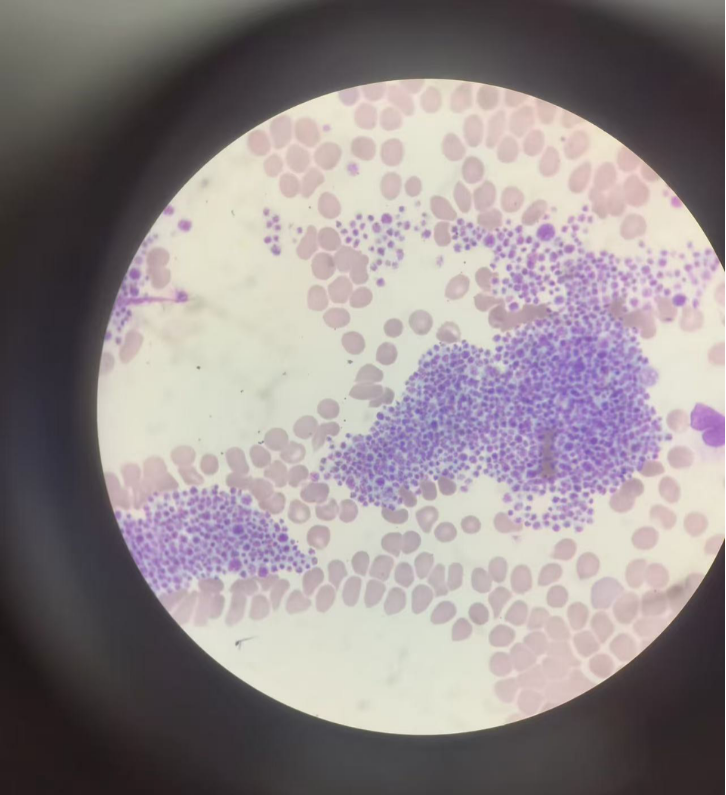

关键的线索,藏在那一滴血制成的血涂片里。检验科医生将李阿姨的血液样本放在显微镜下观察,真相浮出水面:

显微镜下,本应均匀分布的血小板,却三五成群地紧紧抱在一起,形成了明显的“聚集堆”。

正是这些抱团的血小板,蒙蔽了血常规检测仪器。自动化仪器会把这种聚集体误判为体积更大的“白细胞”或其他杂质,从而在计数时,漏掉了大量本应存在的血小板,导致报告单上出现令人心惊胆战的“假性血小板减少”。

这个现象的医学名称是:EDTA抗凝剂导致的假性血小板减少,简称 EDTA-PTCP。

深入浅出:

EDTA-PTCP是怎么回事?

要理解这个问题,我们首先要知道抽血化验的一个小常识。

血液一旦离开人体,很快就会自然凝固。为了防止血液凝固成血块,保证血细胞能被机器准确计数,我们需要在采血管里加入抗凝剂。而做血常规检查最常用的“紫头管”,里面的抗凝剂就是EDTA。

“好人”变“坏人”:EDTA的“双面”角色

EDTA本身是个“好人”,它能通过结合血液中的钙离子,有效防止血液凝固,很好地保护血细胞形态。它是血常规检查的“首选卫士”。

但对极少数人(发生率约0.1%-0.2%),这位“卫士”却会无意中触发一个“小故障”:

体内潜伏的“沉睡抗体”:部分人体内天然存在一种特殊的抗体,平时在血管里随血液流动,相安无事。

EDTA的“激活”:当血液被抽到EDTA紫头管后,EDTA在结合钙离子的过程中,会轻微改变血小板膜的结构,使一些原本隐藏的“标志物”暴露出来。

抗体“认亲”,血小板“抱团”:这时,血液里那个“沉睡的抗体”立刻认出了这个新暴露的“标志物”,并迅速结合上去。这个结合过程就像下达了一个“集合”命令,导致血小板相互粘附,聚集成团。

EDTA-PTCP不是一种疾病,而是体外实验中的一个“意外事故”。患者体内的血小板数量本是正常的,也没有出血风险,只是在EDTA抗凝管里,血小板不幸地“抱了团”,导致计数不准。

如何识别与破解这个“检测陷阱”?

当遇到血小板计数异常降低,却又与患者的临床表现(如无出血症状)严重不符时,医生和检验人员就需要警惕EDTA-PTCP的可能。

以下是识破这个陷阱的“四大法宝”:

最直接、最可靠的方法。制作血液涂片,由检验人员在显微镜下亲自观察。如果看到血小板成堆聚集,而红细胞、白细胞形态正常,即可基本确诊。

立即用枸橼酸钠抗凝管(蓝头管)或肝素抗凝管(绿头管)重新采集血液进行检测。这两种抗凝剂的机制不同,通常不会引起血小板聚集,能够测出真实可靠的血小板数值。

如果情况所限只能用EDTA管,那么抽血后应在1小时内尽快完成检测。因为血小板聚集通常需要一定时间,立即上机可以最大限度地减少聚集的发生。

将EDTA抗凝的血液样本在37℃温育一段时间后,再上机检测。适当的升温有时可以帮助聚集的血小板“解散”,使计数结果恢复正常。

给您的重要提醒

不必恐慌:如果您的体检报告显示血小板显著降低,但身体没有任何不适,请不要过度焦虑。这很可能就是遇到了EDTA-PTCP。

主动告知:一旦确诊为EDTA-PTCP,请务必牢记,并在今后所有的医疗检查中主动告知医护人员这一情况。要求他们在为您做血常规时,使用枸橼酸钠抗凝管(蓝头管)或其他替代方法。

避免误诊误治:准确识别EDTA-PTCP,可以避免被误诊为“免疫性血小板减少症”等血液疾病,从而免去不必要的骨髓穿刺检查、药物治疗和心理负担。

李阿姨的经历虚惊一场,但也给我们提了个醒。医学检测精密无比,却也偶尔会遇上这样有趣的“小插曲”。了解EDTA-PTCP,不仅能帮助我们正确看待化验单上的异常数字,更是医患双方共同迈向精准医疗的一小步。

版权所有:晋城市人民医院

地址:晋城市城区白水东街1666号

ICP证:晋ICP备12005875号-1 晋卫网审[2014]第0007号

技术支持:晋城市云祥大数据科技运营有限公司

扫一扫关注我们