晋城市人民医院

JIN CHENG PEOPLE'S HOSPITAL

- 郑州大学第一附属医院晋城教学医院

- 山西医科大学附属晋城市人民医院

- 长治医学院晋城医院

- 晋城市红十字人民医院

近一段时间,我国多地处于肺炎支原体感染高发时段,各大医院呼吸道感染患者数量持续攀升,尤以青少年儿童居多,阿奇霉素等抗生素类药物需求增加。其中,“支原体肺炎”成为家长圈中的高频词。

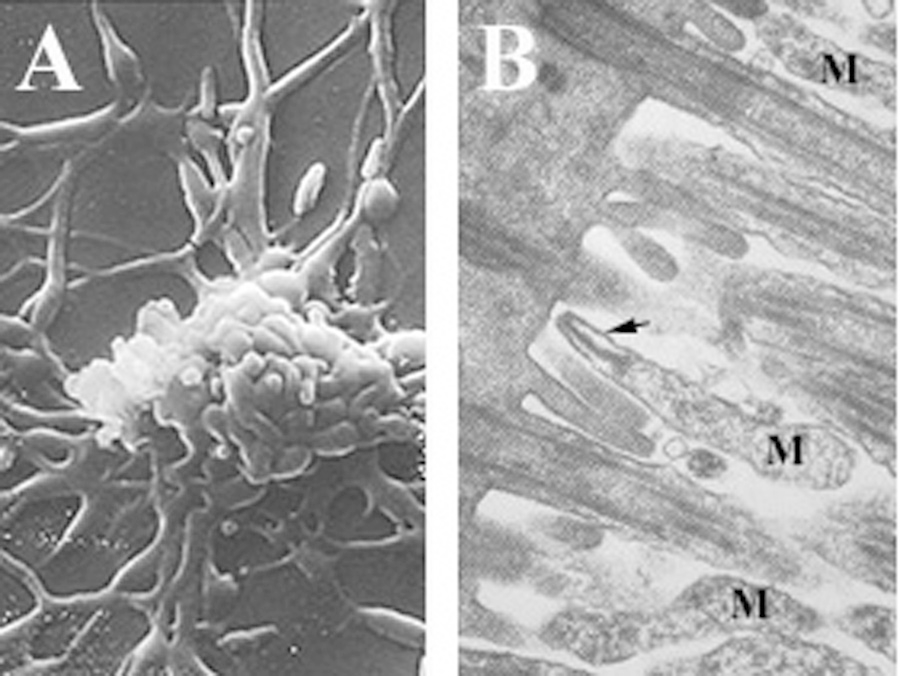

显微镜下的肺炎支原体。图源:Wikipedia

支原体是一种原核生物,虽然与细菌相似,但它并不属于细菌类别。这个微生物的名字并不常见,距离人类首次发现支原体也仅有一百二十年。

1957年,在《贝氏细菌学鉴定手册》(第7版)中,微生物学家们将这类生物归入了新的支原体目(Mycoplasmatales)。1967年,Edward 等人提出,这些生物应该被归入一个新的类别——柔膜菌纲(拉丁文mollicutes,mollis 表示柔软、易弯曲,cutis 表示皮肤,因为这些生物缺乏明确的细胞壁)。

目前已发现有 200 多种类似支原体的微生物与污水、植物、动物、昆虫、腐殖质、温泉以及其他高温环境有关。

在人身上,至少发现了 11 种血清学和生物学上不同的支原体。例如:口腔支原体和唾液支原体几乎在每个健康的成年人身上都能找到;人支原体在性活跃的成年人中占有很大比例;口腔、咽、扁桃体、泌尿生殖道炎症以及原发性非典型肺炎等疾病都可能是由支原体引起的。

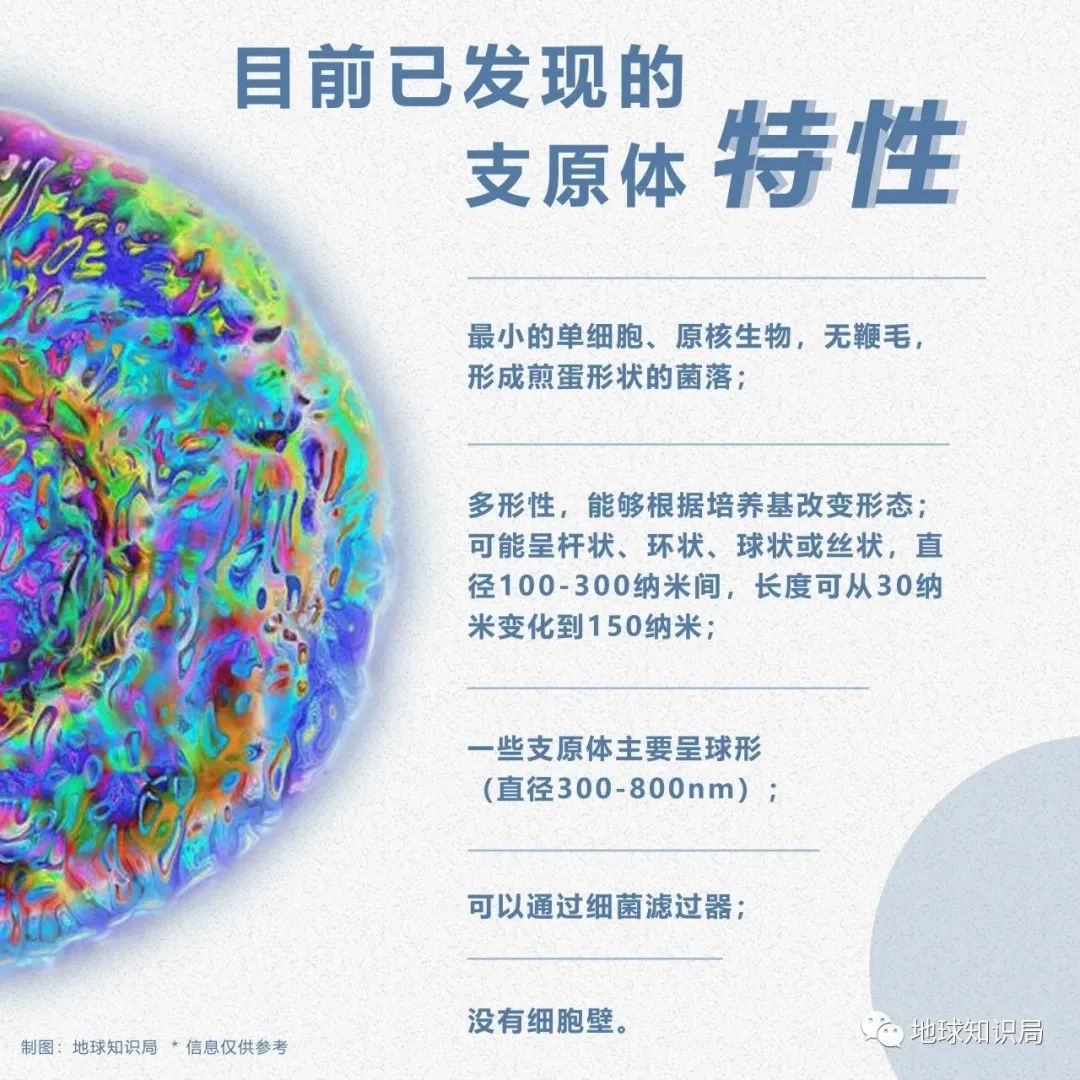

现已发现支原体具有如下特性:

图源:地球知识局

本次传播较广的病原体就是由支原体属的肺炎支原体(M.Pneumonia)造成,该病在一年四季均可能发生,但以秋冬季多见。

肺炎支原体主要通过飞沫传播,感染者是主要的传染源。疾病潜伏期在 1~3 周,起病后最常见的症状是气管支气管炎,伴有干咳或咳黏痰等。许多患者还会出现包括头痛、喉咙痛、流感症状和中耳炎等非特异性症状;还有少数患者会出现肺炎或者肺外并发症。

上述表现与多种细菌或病毒引起的呼吸道感染相似,目前没有任何特定症状可以用于区分感染何种微生物,要确诊支原体感染需要专门的实验室检查(例如 PCR 等)。

与其他细菌所不同的是,由于支原体没有细胞壁,因此作用于细胞壁的抗生素对于支原体无效(例如大众所熟悉的青霉素和头孢等)。

目前临床治疗支原体肺炎的首选药物是大环内酯类抗菌药,主要包括红霉素、阿奇霉素等。但随着大环内酯类抗生素的滥用,近年来出现越来越多的耐药支原体肺炎病例,为治疗带来一定的难度。

又到了支原体肺炎的“大年”

支原体可造成地方性流行或者大流行(短时间内越过省界国界甚至洲界形成世界性流行):在地方性流行期间,支原体肺炎可能占社区获得性肺炎的 4%~8%。然而,在大流行期间,这一比例可以高达 20%~40%,甚至在封闭群体中可以达到70%。

据估计,美国每年有大约 200 万例支原体肺炎病例,导致美国成年人中约 10 万人住院。但由于支原体感染和普通细菌感染的症状较相似,许多支原体感染者没能得到检测,其实际病例数可能更高。

此外,在不同年份肺炎支原体感染的病例数量有较大区别,一般每 5 年左右出现一次感染高峰,大家很形象地称之为“大小年”。

在我国,在2007年、2011 年、2014 年和2017年,北京肺炎支原体感染均达到了高峰,也就是所谓的“大年”。在高峰年份中,支原体肺炎病例数量可能超过常年的两倍甚至更多。

自今年7月以来,我国多地陆续出现青少年肺炎支原体感染病例。据广东省妇幼保健院统计,6月份感染率为19.86%,8月份则上升到了27.16%,感染病例以学龄儿童占多数。

青少年儿童群体易感。图源:地球知识局

鉴于今年又是一次支原体肺炎的“大年”,若出现高热伴随严重咳嗽症状,应迅速寻求医疗帮助,迅速明确病因,接受规范治疗。切忌自行盲目用药,不当的混合用药可能导致严重后果,甚至危及生命。

特别是随着抗生素的滥用,临床中发现了越来越多的大环内酯类耐药肺炎支原体(macrolide-resistant mycoplasma pneumoniae,MRMP)肺炎病例。在美国及欧洲,调查显示 MRMP 的比例已达到10%;而东亚三国(中日韩)MRMP 的占比均已超过一半。

甚至2013年的一项调查显示,14岁以下儿童的 MRMP 检出率为98.1%,而青少年和成人的MRMP 检出率为83%,这导致抗菌药物在相当一部分患者中并不能起到很好的效果。

最好的办法还是尽量避免感染支原体,但目前尚无预防肺炎支原体感染的疫苗面世,因而日常生活中个人卫生习惯的培养至关重要。

此外,还可以做到以下几点:

1、避免前往拥挤且通风不佳的公共场所,如有必要,可以佩戴口罩。

2、咳嗽或打喷嚏时,使用纸巾盖住口鼻,或者用肘部或袖子遮挡,减少传播。

3、注意手卫生,使用肥皂、洗手液或者酒精等清洗双手。

4、注意通风,保持室内空气清新。

5、养成健康生活习惯,适量运动,增加身体抵抗力,注意保暖避免受凉。

6、学校、托儿所等重要场所应注重通风和消毒执行日常清洁工作,强化健康监测,以预防集体传染事件的发生。

尽管大多数肺炎支原体感染者症状相对较轻,但毕竟以往明确记录了支原体造成的严重肺炎病例,以及少数涉及多个器官并发症的患者,该疾病不容轻视。

在未来,类似的传染性疾病还可能不断来袭。投入更多用于医疗研究和基础设施的同时,还应加强公共卫生教育科普,提高公众意识、减少恐慌。

版权所有:晋城市人民医院

地址:晋城市城区白水东街1666号

ICP证:晋ICP备12005875号-1 晋卫网审[2014]第0007号

技术支持:晋城市云祥大数据科技运营有限公司

扫一扫关注我们